Australiens Ostküste Teil 1 – Mit dem Jucy-Camper von Cairns nach Brisbane (6. bis 26.11.)

1. Ankommen in Cairns – und sofort in der Realität Australiens stehen

Wir sind am 6. November früh in Cairns gelandet – völlig übermüdet, aber neugierig. Nach dem Frühstück ging’s direkt los in die Stadt. Cairns fühlte sich sofort tropisch an: riesige Ficus-Bäume, Parkanlagen, Vogelgezwitscher, Palmen, alles grün und dicht und feucht.

Und man merkt sofort: Die Stadt ist auf Outdoor ausgelegt. Grillplätze, Picknicktische, überall öffentliche Toiletten (alle sauber!), und man kann sich wirklich gut zurechtfinden.

Im Meer baden darf man nicht – Quallen. Also gibt’s die berühmte Lagune, direkt am Strand, kostenlos, wunderschön.

Und da spielen sich die Nachmittage ab: Familien, Backpacker, ältere Paare, alle im und am Wasser.

Im Shoppingcenter haben wir direkt etwas Wichtiges geregelt: neue Sonnenbrillen mit Sehstärke. Unsere alten hatten einen „Sonnenbrand“ – die Tönung kaputt, Schutz futsch. Die neuen holen wir später an der Gold Coast ab. Super Service!

Was uns aber gleich am ersten Tag die Laune etwas gedrückt hat: die Preise. 18–20 € für eine Pizza, 6 € für ein kleines Bier. Und wir kamen ja direkt aus Indonesien, wo alles extrem günstig war. Australien ist da eine völlig andere Welt – mindestens 20 % teurer als Deutschland. Wir hatten wirklich so einen Moment von: „Oh Gott… wie sollen wir das die nächsten Wochen überleben?“ Gleichzeitig setzt irgendwann ein Gewöhnungseffekt ein. Dann zahlt man die Preise einfach und hört auf, sich darüber zu ärgern.

Ein wirklich schöner Abend war im Salt House, direkt am Hafen. Groß, modern, DJane mit guter Musik, Füße hoch, lecker gegessen – genau der richtige Einstieg.

2. Planänderung: Statt Kuranda ging’s in den Daintree Rainforest

Nachdem wir die 4 Tage in Cairns wirklich genossen haben, ging es nun an der Ostküste Australiens mit dem Camper weiter.

Am 10.11. haben wir morgens unseren Camper – einen Jucy – abgeholt. Der Jucy war gut ausgestattet. Er hatte 4 Schlafplätze, eine Toilette, die wir allerdings nicht genutzt haben, natürlich einen Kühlschrank und 2 Kochstellen. Im Großen und Ganzen waren wir sehr zufrieden, allerdings war er etwas untermotorisiert.

Unsere ursprünglich gebuchte Kuranda-Zugfahrt fiel aus, weil eine Brücke kaputt war. Das war schade, aber ab da hat Australien einfach entschieden, uns Regenwald pur vorzusetzen.

Der Daintree Rainforest war eine kleine Fahrt entfernt – aber eine tolle: Küstenstraße, Meer, dann immer dichterer Regenwald. Am Ende eine kurze Überfahrt mit der Autofähre über den Daintree River. Der Alexandra Lookout war ein riesiges Panorama aus Grün und Ozean, benannt nach einer dänischen Königin.

3. Cape Tribulation – und der erste Camping-Overload

Unsere erste Nacht im Naturcamp am Cape Tribulation war… sagen wir mal: intensiv. Anna hatte sofort einen kleinen Breakdown. Verständlich. Das war Campen im echten Regenwald: überall Insekten, nachts Flughunde in den Bäumen, Truthähne laufen über den Platz. Und das war erst der Anfang. Campen ist nicht ihr Favorit.

Die Natur dort ist allerdings wunderschön. Baden darf man nicht – Krokodile. Eine Woche vor unserer Ankunft wurden dort sogar Jugendliche angegriffen. Nicht beruhigend.

Ich habe dann später einen Rainforest Night Walk gemacht. Der Guide erzählte sehr viele Geschichten – manche zoologisch, manche philosophisch. Wir haben Spinnen gesehen (giftig und ungiftig), Frösche, und viel über Kasuare gelernt. Es gibt noch ca. 80 Exemplare im Daintree und ca. 1400 in ganz Australien. Fest steht: uralte Tiere, 60 Millionen Jahre alt, Horn auf dem Kopf, sehen aus wie aus der Dino-Zeit. Einen freien Kasuar haben wir leider nicht gesehen.

Nach zwei Nächten hat es uns gereicht – statt drei. Baden ging kaum, und der einzige „Pool“ war ein schlammiges Waterhole mitten im Wald. Immerhin krokodilsicher.

Palm Cove später war dagegen ein echtes Schmuckstück: Cafés, Strand, entspannt. Diese Mischung aus Meer und Cappuccino macht so viel aus, wenn man das „Mittelmeerfeeling“ als Vergleich im Kopf hat.

4. Mission Beach – ein echtes Highlight

Dann kam unser Lieblingsort: Mission Beach. Ein traumhafter Campingplatz direkt hinter einer Mangrovenreihe, durch die man das Meer sieht und hört. Dieses sanfte Rauschen nachts – unbezahlbar.

Dort haben wir Büne und Sue kennengelernt, ein Schweizer Pärchen. Ein absoluter Glücksgriff. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, über alles Mögliche gesprochen. Büne ist Maler und Musiker – so in der Kategorie Wolfgang Niedecken – also Mundart. Natürlich haben wir uns YouTube-Videos mit seinen Auftritten angesehen. Sehr kreativ, sehr eigen.

Mission Beach war dadurch doppelt schön – wegen der Landschaft und wegen dieser Begegnung.

Eine Australierin erzählte, dass sie morgens mehrere Kasuare gesehen habe. Für Mission Beach völlig normal. Wir natürlich wieder nicht. Am 2. Tag kamen 4 australische Familien, um hier einen Geburtstag zu feiern.

Ihre Gespanne nahmen viel Raum ein. Australische Wohnwagen haben manchmal etwas von einem Panzer.

5. Billabong Sanctuary – endlich der erste Kasuar

Unsere nächste Station nach Mission Beach war Townsville.

Der zuerst zugewiesene Platz war eine kleine Kunstrasen-Ecke ohne Schatten – wirklich schlimm. Wir haben sofort gefragt, ob wir wechseln können, und zum Glück bekamen wir dann einen richtig guten Stellplatz: unter einem tollen Baum, etwas größer, richtiger Rasen. Wunderschöne Schmetterlinge und Papageien um uns herum. Das war dann richtig gut.

Townsville selbst hat einen strandnahen öffentlichen Pool, wunderschön angelegt, mit Barbecue-Plätzen, Picknicktischen und Volleyballfeldern.

Außerdem gibt es ein abgesperrtes Schwimmgebiet im Meer – mit einem dichten Schutznetz, damit keine Quallen oder Krokodile reinkommen. So konnte man dort tatsächlich gefahrlos ins Wasser. Insgesamt eine sehr junge, lebendige Atmosphäre.

Am nächsten Tag sind wir ins Billabong Sanctuary gefahren. Das haben wir relativ spontan entschieden.

Natürlich ist das Thema „Zoo oder Sanctuary“ umstritten. Anna: Ich hatte aber das Gefühl, dass sie sich dort wirklich Mühe geben: viel Natur, viel Platz, Pflege gefährdeter Tiere, Rehabilitation – einfach ein sehr respektvoller Umgang. Ich habe es total genossen. Und dort haben wir endlich unseren ersten Kasuar gesehen – unglaublich beeindruckend.

Dazu Kängurus, Krokodile, Dingos, Erdmännchen und unzählige Vogelarten.

Bei den Fütterungen wird viel erklärt, wie die Tiere leben, was sie brauchen. Ein Beispiel, das mich echt überrascht hat: Die größte Gefahr für Koalas sind die Hunde der Menschen, die die Koalas in Gärten angreifen. Viele Koalas überleben solche Angriffe nicht – das war mir vorher völlig unbekannt.

Besonders war auch, wie nah man den Tieren kommen konnte, ohne diesen übergriffigen „Foto-mit-Koala“-Zirkus. Wir haben keinen auf den Arm genommen, brauchen wir nicht. Aber so dicht davor zu stehen, vielleicht einen Meter entfernt – das beeindruckt einfach. Ein männlicher Koala hat sogar diese tiefen Brüllgeräusche gemacht. Ganz eigener Moment.

Auch die Kängurus dort: Man kann in die Gehege hinein, relativ nah heran, ein tolles Erlebnis, die Tiere so intensiv beobachten zu können.

6. Cape Hillsborough – Kängurus am Strand

Nächster Stopp: Cape Hillsborough Nature Tourist Park, auch „Känguru-Strand“.

Dort kommen morgens um fünf die Kängurus an den Strand, unterstützt von Rangern, die etwas Futter ausstreuen. Klingt touristisch, war aber trotzdem völlig okay. Und es ist eindrucksvoll.

Auf dem Campingplatz selbst liefen Kängurus frei herum. Unter unserem Hibiskusbaum fraßen sie die Blüten auf – teilweise einen Meter neben unseren Stühlen. Das war schon magisch.

Dort gab es auch einen tollen Pool. Wir waren früh morgens dort und haben eine Stunde lang mit einem australischen Rentnerpaar gesprochen. Sie hatten ein Kabelverlege-Unternehmen, viel gearbeitet, jetzt früh in Rente. Und das fällt uns in Australien immer wieder auf: Viele Menschen hören schon mit 50 auf zu arbeiten. Sie investieren, besitzen Immobilien, und die Steuerfreibeträge im Ruhestand sind großzügig. Sehr interessant.

7. Yeppoon – nicht hübsch, aber die beste Lagune

In Yeppoon haben wir einen Zwischenstopp gemacht, um die lange Strecke zu unterbrechen. Der Campingplatz war nicht besonders toll, nicht am Meer, ca. 500 m im Landesinneren. Zur Esplanade musste man 45 Minuten laufen – ich habe den Weg trotzdem gemacht.

Yeppoon hat aber etwas, das heraussticht: die Lagune an der Esplanade. Ein riesiges, luxuriöses Poolparadies direkt am Meer. Unglaublich schön. Besser als jeder Hotel-Pool. Dort kann man wirklich stundenlang bleiben.

Der Campingplatz selbst war fast leer, was angenehm war, und die Küche sowie die sanitären Anlagen waren spitze. Endlich mal Ruhe.

8. Agnes Water – bisher unser Lieblingsort

Der Agnes Water Holiday Park war für mich (bisher) der schönste. Toller Strand, man konnte endlich ohne ein Netz im Meer baden. Der Platz war groß, viele Unterkunftsmöglichkeiten, hohe Preise, die Stellplätze waren okay und bezahlbar.

Unsere Nachbarn Corinne und Dave waren super. Beide gaben uns tolle Tipps für Sydney.

Und Dave war es auch, der sagte:

„Ihr müsst unbedingt nach 1770.“

Also sind wir hin – und ja, es war ein optisches Highlight. Wunderschöne Küste, Geschichte, Captain Cook, Kolonialzeit… all das. Ein bisschen wie die Küste der Gardenroute.

Und doch war das Witzigste der kleine Moment, als wir einen Truthahn filmten, der einen angeleinten Hund provozierte, indem er ihm Strandsand ins Gesicht schleuderte. Absurd frech.

9. Burrum Heads – erst enttäuscht, dann okay

Jetzt sind wir in Burrum Heads. Wie immer: Erst enttäuscht, dann gewöhnt man sich, dann gefällt es. Der Stellplatz ist eine Betonplatte, daneben Rasen, der aussieht wie Kunstrasen. Es erinnert eher an Bodensee/Schweiz als an Pazifik.

Die Ordnungsliebe der Australier ist beeindruckend: Laubbläser, alles blitzblank, jedes Blatt wird beseitigt. Aber die sanitären Anlagen hier sind die saubersten und luxuriösesten, die wir bisher hatten.

Bei Ebbe wirkt die Küste wie ein kleines Wattenmeer, viele Menschen spazieren mit ihren Hunden auf dem nassen Sand. Sieht toll aus.

Heute Morgen hat es geschüttet, und viele Familien mussten im Regen abpacken. Ein kleiner Junge schrie: „I don’t wanna go, it is still not enough!“ – und ich habe es total gefühlt.

10. Noosa River Camping (Sunshine Coast) – ein Platz mit zwei Gesichtern

An diesem Tag (24.11.) fuhren wir an die Sunshine Coast nach Noosa. Wie so oft hatten wir etwas Sorge, keinen guten Stellplatz zu bekommen. Am Ende stellte sich diese Sorge jedoch als völlig unbegründet heraus: Wir bekamen Platz Nummer 89, den besten auf dem ganzen Campingplatz – und dazu noch meine absolute Lieblingsnummer, denn 1989 ist mein Jahr.

Nach der Ankunft und der langen Fahrt haben wir erst einmal etwas gegessen und sehr schnell unsere Nachbarn kennengelernt. Es handelte sich um ein Paar, das sein Leben so eingerichtet hat, dass es jeweils ein halbes Jahr in Australien und ein halbes Jahr in den Niederlanden verbringt, woher sie ursprünglich kommen. Sie wirkten fast wie echte Australier, waren extrem gut ausgerüstet und für alles vorbereitet. Der Campingplatz selbst war schön, allerdings fiel uns die Gemeinschaftsküche negativ auf. Sie war leider ziemlich schmutzig: Viele hatten dort gekocht, ohne ordentlich abzuspülen, Essensreste lagen überall. Auch die Grillstationen machten keinen besonders gepflegten Eindruck. Das war das erste Mal auf unserer Reise, dass wir wirklich dachten: Das kann doch nicht wahr sein. Umso erstaunlicher, weil alle bisherigen Campingplätze sehr viel Wert auf Sauberkeit gelegt hatten. Ansonsten war der Platz sehr chillig und auch die Umgebung von Noosa ist wirklich toll. Abends begann es zu regnen. Zwei Stundenlang saßen wir dabei im Camper, hängten unsere Lichterkette auf und öffneten noch ein kleines Fläschchen Wein – ein sehr gemütlicher Abend.

Noosa National Park & Regenwald

Am nächsten Morgen fuhren wir in den Noosa National Park und machten dort zwei kurze Wanderungen. Die erste führte über einen Boardwalk durch den Regenwald. Obwohl der Weg nicht lang war, vermittelte er sofort einen faszinierenden Eindruck: riesige Bäume, gewaltige Palmen und große Farne – alles wirkte fast überwältigend.

Besonders schön fanden wir, dass entlang der Wege viele Informationstafeln aufgestellt waren. So ging man nicht einfach blind durch den Wald, sondern verstand besser, was man dort sah.

Schon nach wenigen Schritten spürte man die hohe Luftfeuchtigkeit: Es legte sich ein feuchter Film auf die Haut, gleichzeitig fühlte sich die Umgebung angenehm kühl an. Traumhaft schön.

Der 2. Weg war ein Coastal Walk, führte also an der Küste entlang.

Plötzlich wurde Anna von einer Feuerameise gebissen. Der Schmerz war so stark, dass sie den Walk an dieser Stelle abbrechen musste. Anna erinnerte sich daran, dass man in so einem Fall eine Zwiebel auflegen soll. Zum Glück hatten wir unseren kleinen Haushalt dabei. Anna holte also eine Zwiebel aus dem Kühlschrank. Der Schmerz hielt zwar noch mehrere Stunden an, ließ aber langsam nach. Trotzdem war das eine sehr unangenehme Erfahrung.

B: Ein besonderer Aussichtspunkt im Nationalpark war der sogenannte Dolphin Point, ein Ort, an dem die Chancen besonders hoch sein sollen, Delfine zu sehen. An diesem Tag hatte ich dort allerdings kein Glück – unsere Delfinbegegnung sollte erst später auf der Reise kommen.

Sunshine Beach & Surfclub

Nachdem Annas Ameisenbiss halbwegs unter Kontrolle war, fuhren wir mit unserem kleinen, geliebten Jucy-Camper weiter zum Sunshine Beach. Den Zugang zu finden war gar nicht so einfach, da alles wie ein normales Wohngebiet aussieht. Am Ende fanden wir jedoch sowohl den Strand als auch einen Surfclub.

Wie so oft in Australien passiert es, dass man auf der Suche nach einer Bar oder Kneipe in einem Club landet, in den man sich zunächst einschreiben muss. Dieser Surfclub war allerdings großartig: tolle Atmosphäre, gutes Essen und eine richtig angenehme Stimmung.

Zurück auf dem Campingplatz konnten wir noch einen wunderschönen Sonnenuntergang am Flussufer erleben. Danach begannen wir, für den nächsten Tag zu packen, denn wir mussten den Jucy abgeben.

Schlüssel-Drama & Abschied vom Jucy

Am nächsten Morgen dann der Schreck: Berthold konnte plötzlich die Schlüssel nicht mehr finden. Wir suchten erst in allen Taschen, dann systematisch überall. Schließlich erinnerten wir uns daran, dass wir am Vorabend am Flussufer im Sand gesessen hatten. B: Ich trug eine Adidas-Sporthose, aus deren Taschen schon mal schnell etwas herausrutschen kann.

Zum Glück fanden wir den Schlüssel dort tatsächlich wieder. Die Aufregung dauerte etwa eine halbe Stunde – aber wir waren extrem erleichtert. Denn hätten wir den Schlüssel verloren, hätten wir allein für das Öffnen und den Austausch des Schlosses mit mindestens 250 Dollar rechnen müssen. Danach ging es für uns weiter nach Brisbane,

11. Brisbane – Abschied vom Camper und Ankommen in der Stadt

In Brisbane haben wir unseren Jucy-Camper abgegeben und uns dann mit einem Uber in die Stadt fahren lassen und zwar ins ins Brisbane One Cllix.

Unser Apartment – Hochhäuser können doch großartig sein

Wir waren in einem Apartment – und ich muss ehrlich sagen: Ich hatte vorher so meine Vorbehalte gegenüber Hochhäusern. Warum eigentlich? Ich weiß es selbst nicht genau.

Aber es war wirklich klasse. Ein total hoher Standard: groß, sauber, mit Swimmingpool – sogar auf unserer Etage – und eine Sauna.

Nach 16 Tagen im Camper war das ein absoluter Luxus:

- eine Waschmaschine

- eine komplett eingerichtete Küche

- ein richtiges Sofa

- ein bequemes Bett

- und Platz

Wir hatten ja noch unsere ganzen Campingvorräte dabei – sodass wir tatsächlich selbst kochen konnten.

Zwei Tage Brisbane – und der öffentliche Nahverkehr als Highlight

Der öffentliche Nahverkehr ist in Australien – und besonders in Brisbane – wirklich ein echtes Highlight.

Mitten durch die Stadt fließt der Brisbane River – und er ist von vielen Stellen aus schnell erreichbar. Meist läuft man nur etwa zehn Minuten bis ans Wasser.

Dann hält man einfach seine Kreditkarte ans Lesegerät („tap on“), steigt in eine Fähre ein – und kann im Zickzack über den Fluss von einem Ufer zum anderen fahren. Dabei sieht man die Stadt aus einer ganz besonderen Perspektive. Wirklich fantastisch.

Grüne Oasen und perfekte Infrastruktur

Was uns ebenfalls begeistert hat: Überall gibt es grüne Oasen. Plätze zum Sportmachen, zum Spazierengehen, zum Entspannen und einfach zum Abschalten.

Alles wirkt unglaublich gut organisiert.

Wenn man vom Zentrum Richtung Fluss läuft, kommt man an der Universitätsbibliothek vorbei, an der Stadtbibliothek und am Museum. Man merkt einfach, welchen Wert Australien auf Infrastruktur und Bildung legt.

Diese Einrichtungen sind hervorragend ausgestattet – ein absolut hoher Standard. Man kann sich wirklich gut vorstellen, in so einer Stadt zu studieren und zu leben.

Unser Fazit zu Brisbane

Brisbane ist eine richtig tolle Stadt. Modern, grün, entspannt – und gleichzeitig hervorragend organisiert.

Australiens Ostküste Teil 2 – Mit dem Mietwagen von der Gold Coast nach Sydney (28.11. bis 15.12.)

In diesem Blog nehmen wir euch mit auf den zweiten Teil unserer Reise entlang Australiens Ostküste – von der Gold Coast nach Sydney. Zeitraum: 28.11. bis 09.12.2025

🌊 Eine Woche Currumbin – Wohnen direkt am Meer

Nach 2 Tagen Brisbane sind wir zur Gold Coast nach Currumbin gefahren. Dort haben wir uns für eine Woche in einen Apartment-Komplex in Currumbin eingemietet – im Currumbin Beach Resort.

Die Lage war einfach fantastisch:

Direkt vor der Tür lagen das wunderschöne Meer und ein traumhafter Strand.

Das Apartment selbst war für australische Verhältnisse überraschend gut bezahlbar (ca. 100 € pro Nacht) und sehr großzügig geschnitten:

- ca. 80 m²

- zwei Badezimmer

- zwei Schlafzimmer

- riesige Küche

- gemütliches Wohnzimmer

Wirklich richtig schön.

Nach vielen Wochen unterwegs fühlte sich das fast an wie nicht reisen, sondern einfach mal ankommen. Wir hatten Ruhe, Zeit für uns – und ein kleines Stück Zuhause.

🎓 Besuch bei Frida

Der Hauptgrund für unseren Aufenthalt:

Frida (Bertholds Tochter) besucht seit Juni die Palm Beach Currumbin High School.

Wir wollten Zeit mit ihr verbringen. Leider hatte sie nicht allzu viel Zeit, da einige ihrer internationalen Freunde abreisten und sie sich verabschieden wollte.

Trotzdem zeigte sie uns:

- ihre Schule

- ihre Gastfamilie

- den Tennisverein

- die Surfschule

So bekamen wir zumindest einen kleinen Einblick in ihren Alltag.

🏙 Gold Coast – Hochhäuser & Überraschungen

Ehrlich gesagt hatte ich (B) durch Google Maps zunächst ein etwas anderes Bild. Viele Hochhäuser ließen mich skeptisch sein.

Doch vor Ort änderte sich das schnell.

Die Skyline hat ihren eigenen Charme. Besonders beeindruckend:

Das Sky Point Observation Deck im Q1 Tower – eines der höchsten Gebäude Australiens.

Wir fuhren hinauf:

- 77 Stockwerke

- 38 Sekunden

Oben erwartete uns ein großartiger Blick.

Von dort sieht man wunderbar, wie die Gold Coast aufgebaut ist – fast wie ein kleines „Venedig“ mit vielen Wasserkanälen. Zahlreiche Häuser haben direkten Wasserzugang, oft sogar mit Booten im Garten.

Kurz gesagt:

👉 Gold Coast ist attraktiv.

Auch das öffentliche Leben überzeugt:

- guter Nahverkehr

- lebendige Restaurant- & Barszene

- große Einkaufszentren

- viele unterschiedlich gestaltete Strandabschnitte

Highlights waren u. a.:

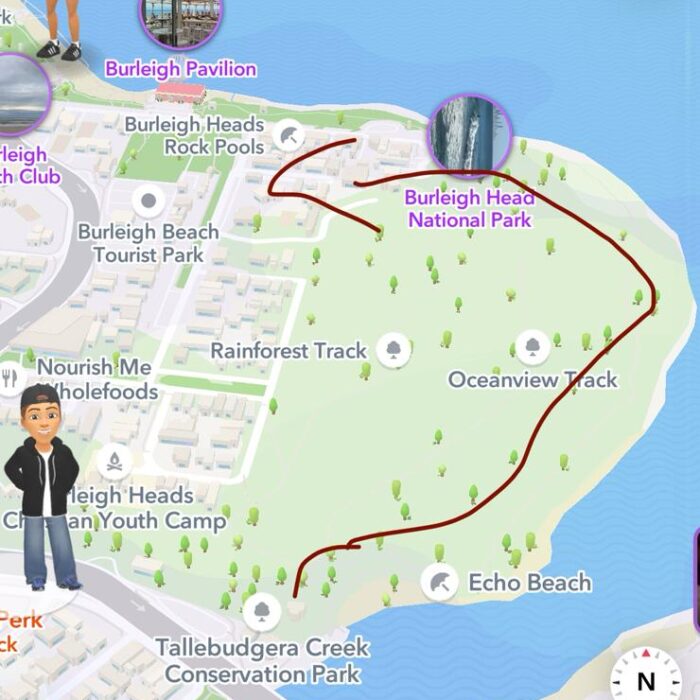

- Burleigh Heads (mit Nationalpark)

- Surfers Paradise

- Rainbow Beach

💰 Preise in Australien

Der Eintritt zum Observation Deck (19€/Pers.) war nicht ganz günstig, aber im Vergleich zu anderen Attraktionen fair.

Interessant:

Australische Preise sind generell hoch – aber Top-Locations sind oft nicht noch einmal deutlich teurer.

🦘 Sanctuary & Tierhospital

Dank der Oma aus Fridas Gastfamilie, die dort ehrenamtlich arbeitet, konnten wir kostenfrei ein Sanctuary besuchen.

Dort habe ich mich (A) zum ersten Mal getraut, ein Känguru zu berühren.

Und ich muss sagen:

Das Fell ist unglaublich weich – viel zarter, als ich es mir vorgestellt hatte.

Auch schön zu beobachten war, wie die Tiere ruhig aus der Hand fraßen.

🏥 Tierhospital – besonders beeindruckend

Ein Highlight war das angeschlossene Tierhospital.

Es ist verglast, sodass man beobachten kann, wie Tiere behandelt werden. Wir sahen unter anderem:

- die Versorgung verletzter Vögel

- medizinische Behandlungen

- Narkosen

Sehr informativ, sehr respektvoll umgesetzt.

Im Vergleich zu anderen Sanctuaries wirkte es weniger spektakulär – aber gerade deshalb besonders authentisch und lehrreich.

🦜 Vogelfütterung – ein magischer Moment

Zweimal täglich findet dort eine Fütterung freilebender Vögel statt:

- 8:00 Uhr

- 16:00 Uhr

Ich (A) nahm morgens daran teil.

Hunderte Papageien kamen angeflogen, holten sich ihr Futter – und flogen wieder davon.

Ein wirklich besonderes Erlebnis ✨

🚲 Fat Bikes (robuste E-Bikes mit 50 km/h)

Ich (B) hätte mir unglaublich gern ein E-Bike gemietet.

An der Gold Coast fahren fast alle mit Fat Bikes. Entlang des Strandes gibt es breite, betonierte Wege für Radfahrer & Fußgänger – das funktioniert erstaunlich gut.

Aber:

👉 Mietpreis: ca. 100 € pro Tag

Das war es uns dann doch nicht wert. Auf einer Weltreise muss man Prioritäten setzen 😉

🌿 Ausflug ins Hinterland

Wir besuchten ein Nature Reserve im Hinterland der Gold Coast.

Sehr naturnah, viele Wasserflächen, Bäume im Wasser, zahlreiche Wasservögel.

Die Hauptattraktion:

👉 Wildlebende Koalas

Alle Besucher waren regelrecht „auf Koala-Jagd“.

Und tatsächlich – wir fanden einen 🐨

Glücklicherweise bewegen sie sich nicht viel … sie schlafen oder fressen.

Außerdem sahen wir:

👉 Freilebende Kängurus, teils mit Jungtieren im Beutel.

Unglaublich süß.

Natürlich hielten wir respektvoll Abstand.

🌕 Vollmond am Strand

Abends saßen wir am Strand – Vollmond, Meeresrauschen.

Und ja … wir tranken verbotenerweise ein Bier 🍺

Alkohol im öffentlichen Raum ist in Australien verboten. Also ein kleines bisschen „Troublemaker-Feeling“.

🚗 Weiterreise Richtung Süden

Byron Bay – Hippie-Vibes & Party

Am 06.12. packten wir Frida ein und starteten mit unserem Kia Sportage Richtung Byron Bay.

Byron Bay ist definitiv ein Hotspot:

- viele junge Leute

- lebendige Atmosphäre

- viel Nachtleben

- entspannter Lifestyle

Unser Hotelzimmer war etwas klein, aber völlig okay.

Am Abend regnete es heftig – wir machten es uns gemütlich und genossen den Regen.

🌅 Leuchtturm Byron Bay

Sehr empfehlenswert:

Der Weg zum Leuchtturm.

Highlights:

- gut ausgebaute Strecke

- spektakuläre Ausblicke

- östlichster Punkt des australischen Festlands

Oben gibt es ein kleines Café – Frida gönnte sich einen Matcha-Drink, wir durften probieren 😄

🏨 Coffs Harbour – Zwischenstopp

Unser Motel in Coffs Harbour war geräumig und praktisch.

Nicht besonders atmosphärisch, aber zweckmäßig.

Am Hafen entdeckten wir eine kuriose Attraktion:

👉 Hundedusche

Ein halbrundes Gerät, aus dem Wasser sprüht. Die Hunde liefen ganz selbstverständlich hinein.

🏖 Sicherheit an Australiens Stränden

Auffällig:

Überall gibt es Hinweise & Notfallmaßnahmen:

- Essig gegen Quallenstiche

- Erste-Hilfe-Material

- Warnhinweise

Australien nimmt Strandsicherheit sehr ernst.

🛣 Fahrt nach Sydney

Am nächsten Tag:

👉 Über 600 km bis Sydney

Die A1 ist sehr gut ausgebaut. Wir kamen gut voran und erreichten Sydney am Nachmittag.

✨ Fazit Ostküste

Für uns lässt sich die Ostküste grob unterteilen:

Norden (nördlich von Brisbane)

- naturnäher

- landschaftlich wilder

- Menschen etwas konservativer / zurückhaltender

Süden (Richtung Sydney)

- Menschen offener

- weiterhin großartige Natur

- generell lebendiger

🏝 Was wir bewusst ausgelassen haben

- Whitsundays → traumhaft, aber teuer

- Great Barrier Reef → bereits anderswo erlebt, preislich lagen Touren oft bei 200–300 AUD.

Vergleich Indonesien: ~15 €

Auf Weltreise wird Budget eben zum wichtigen Faktor 😉

Denkt dran:

🎥 Drei Videos zur Ostküste, davon 🎥 eins zu Sydney

Ihr findet uns auf:

- YouTube

- sabbatical2go.de

Australiens Ostküste Teil 3 – Eine Woche in Sydney – unsere Highlights und Eindrücke (9.12. bis 15.12.)

Während unserer fünf Wochen in Australien verbrachten wir eine Woche in Sydney. Zu unserer Reise gibt es weitere Videos über unsere Camper-Tour entlang der Ostküste, Brisbane und andere Stationen. Ihr findet alle Beiträge auf unserem YouTube-Kanal, unter sabatical2go.de.

Dieser Bericht über Sydney ist allerdings kein ganz leichter Beitrag. Während unseres Aufenthalts kam es zu einem Terroranschlag. Darauf möchten wir später eingehen. Zunächst möchten wir euch unsere persönlichen Highlights vorstellen.

Circular Quay – der perfekte Einstieg

Circular Quay war für uns einer der beeindruckendsten Orte der Stadt. Hier treffen sich Verkehr, Architektur und Atmosphäre auf ganz besondere Weise. Die Tram endet direkt an diesem zentralen Punkt, zahlreiche Fähren starten von hier, und gleichzeitig befindet man sich unmittelbar am berühmten Opera House.

Besonders fasziniert hat uns der Blick auf den Hafen. Egal, wohin man schaut – überall eröffnen sich großartige Perspektiven auf das Wasser, die Skyline und die Harbour Bridge.

Dazu kommen unzählige Bars, Restaurants und Veranstaltungsorte, die Circular Quay zu einem lebendigen Treffpunkt machen. Direkt am Opera House finden regelmäßig Konzerte statt. Eines davon haben wir sogar miterlebt, was die besondere Stimmung dieses Ortes noch einmal verstärkt hat.

Harbour Bridge – spektakuläre Ausblicke ganz ohne Tour

Von Circular Quay aus fällt der Blick zwangsläufig immer wieder auf die Harbour Bridge. Am nächsten Tag entschieden wir uns, selbst hinaufzugehen. Einige Reisende buchen kostenpflichtige Brückentouren, doch das ist nicht zwingend notwendig. Der öffentliche Fußgängerweg ermöglicht ebenfalls fantastische Ausblicke.

Während man langsam an Höhe gewinnt, öffnet sich ein beeindruckendes Panorama über den gesamten Hafen. Besonders schön sind die Fotomotive in Richtung Opera House. Der einzige kleine Nachteil besteht darin, dass die Verdrahtung der Brücke auf Fotos sichtbar bleibt. Dennoch ist der Spaziergang über die Harbour Bridge ein Erlebnis, das wir uneingeschränkt empfehlen können.

The Rocks – Geschichte und Charme

Nach der Harbour Bridge erkundeten wir The Rocks. Dieses Viertel strahlt eine ganz eigene Atmosphäre aus. Historische Gebäude, kleine Gassen und liebevoll gestaltete Läden verleihen dem Stadtteil einen besonderen Charme.

Wir schlenderten durch die Straßen, entdeckten Galerien, Cafés und Pubs und genossen die entspannte Stimmung.

Auf dem Rocks Market präsentieren Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten, es gibt Kunsthandwerk, Designprodukte und zahlreiche Essensstände.

Auch attraktiv empfanden wir die Happy-Hour-Angebote im Munich Brauhaus.

Während unseres Aufenthalts fanden sogar Weihnachtsmärkte statt, was dem Ganzen eine besondere Note verlieh.

Darling Harbour – lebendig und vielseitig

Darling Harbour erreichten wir bequem zu Fuß. Der Weg entlang des Wassers allein ist bereits ein Genuss. Dort angekommen, erwartete uns eine lebendige, aber gleichzeitig entspannte Atmosphäre.

Die Promenade lädt zum Flanieren ein, Restaurants und Bars sorgen für Vielfalt, und Museen sowie Galerien machen das Viertel kulturell interessant. Besonders auffällig war die gute Stimmung der Menschen – viele schienen unterwegs zu sein, um ihre Freizeit bewusst zu genießen.

Manly Beach – entspannte Strandkultur

Ein weiteres Highlight war unser Ausflug nach Manly Beach. Die Fähre brachte uns in etwa 30 Minuten von Circular Quay dorthin. Bereits die Überfahrt fühlte sich wie eine kleine Hafenrundfahrt an und bot wunderschöne Ausblicke auf die Skyline.

Manly selbst empfanden wir als äußerst angenehm. Der Strand wirkt großzügig, die Stimmung entspannt. Viele Menschen chillen, treiben Sport oder genießen einfach den Tag. Besonders schön fanden wir, dass selbst am Abend noch Volleyball gespielt und trainiert wurde. Der Stadtteil bietet zudem zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, sodass man problemlos einen ganzen Tag dort verbringen kann.

Bondi Beach – Surfer-Vibes und Küstenlandschaft

Bondi Beach zählt ohne Zweifel zu den bekanntesten Stränden Sydneys. Wir erreichten ihn bequem mit Zug und Bus. Der Strand wird stark vom Surfen geprägt und versprüht eine ganz besondere Energie.

Besonders begeistert hat uns der Bondi Coastal Walk. Der Weg führt entlang der Küste über Felsen und eröffnet immer wieder spektakuläre Ausblicke auf das Meer. Die Wege sind hervorragend ausgebaut und lassen sich angenehm begehen.

Gleichzeitig bietet Bondi eine ausgezeichnete Infrastruktur mit Bars, Restaurants und öffentlichen Barbecue-Plätzen.

Blue Mountains – märchenhafte Landschaft trotz Nebel

Ein lang gehegter Wunsch war für mich der Besuch der Blue Mountains. Wir fuhren mit dem Mietwagen dorthin. Leider erwischten wir einen sehr nebligen und regnerischen Tag.

Am Echo Point und am Three Sisters Lookout war die Sicht zunächst stark eingeschränkt. Dennoch hatte die Landschaft selbst im Nebel eine besondere, fast mystische Wirkung. Zeitweise verzog sich der Nebel etwas, sodass wir die beeindruckende Kulisse zumindest teilweise erleben konnten.

Anschließend wanderten wir auf dem Prince Henry Cliff Walk. Der Weg führte uns zu wunderschönen Aussichtspunkten und kleinen Wasserfällen. Eine geplante Fahrt mit der Seilbahn war zwar ausverkauft, doch die Alternative mit Wanderungen und Wasserfällen erwies sich ebenfalls als lohnend.

Unsere Unterkünfte in Sydney

Während unseres Aufenthalts wohnten wir im Mercure Hotel. Das Hotel gehört zur Mittelklasse, war jedoch für drei Personen nicht ganz günstig. Insgesamt waren wir mittelmäßig zufrieden. Die Lage erwies sich allerdings als sehr praktisch.

Als interessante Alternative können wir uns das Vibe Hotel vorstellen. Andere Reisende berichteten von größeren und helleren Zimmern. Generell würden wir empfehlen, Unterkünfte frühzeitig zu buchen und auf eine zentrale Lage zu achten.

Unser Gesamteindruck von Sydney

Sydney hat uns positiv überrascht. Die Stadt strahlt eine außergewöhnlich angenehme Atmosphäre aus.

Besonders beeindruckt hat uns die Vielzahl öffentlicher Räume. Überall fanden wir Parks, Grünflächen, Sitzmöglichkeiten und Barbecue-Plätze, die kostenlos nutzbar sind. Man spürt deutlich, dass hier Wert auf Lebensqualität gelegt wird.

Auch die rauchfreien Zonen fielen uns auf. Nahezu überall ist das Rauchen verboten. Gleichzeitig erfolgt die Ansprache freundlich und wertschätzend. Formulierungen wie „Thanks for keeping this area smoke-free“ vermitteln eher Gemeinschaft als Verbot. In diesem Stil waren auch andere Appelle formuliert:

- Thanking for respecting others.

- Good vibes only

- Thanks for doing your part.

- Help keep Sydney beautiful.

Ähnlich verhält es sich mit Alkohol. Der Konsum in der Öffentlichkeit ist stark eingeschränkt. Das Ergebnis zeigt sich in einem sehr gepflegten Stadtbild und einer entspannten Stimmung.

Der öffentliche Nahverkehr überzeugte uns ebenfalls. Die Verbindungen funktionieren zuverlässig, die Preise sind niedrig, und die Verkehrsmittel wirken sauber und gut organisiert. Besonders die Fähren ermöglichen gleichzeitig Mobilität und Sightseeing.

Sydney präsentierte sich uns zudem als äußerst kosmopolitisch. Viele Menschen, mit denen wir ins Gespräch kamen, stammten aus unterschiedlichen Ländern und fühlten sich gut integriert.

Der schwere Teil – der Terroranschlag

Am 13. Dezember hielten wir uns selbst am Bondi Beach auf. Am 14. Dezember kam es dort zu einem Terroranschlag.

Die ersten Meldungen berichteten von 3 Toten, später ging man von 12 Toten aus, am Ende waren es 16 Tote, einschließlich einer der Attentäter. Die Täter waren 2 islamistische Attentäter (Vater und Sohn), die einen Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Sydney während einer Chanukka Feier verübten.

Es ist kaum zu begreifen, wie nah wir zeitlich und räumlich an diesem Ereignis waren. Die Erschütterung darüber sitzt tief.

Gleichzeitig nahmen wir wahr, wie viel Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt die Menschen zeigten. Dieses Gefühl der Solidarität hat uns sehr bewegt.

Unser Fazit

Trotz dieses traurigen Ereignisses bleibt Sydney für uns eine beeindruckende, lebendige und außergewöhnlich angenehme Stadt. Wir sind dankbar für diese intensive Erfahrung.

Wenn euch unsere Reiseberichte gefallen, schaut gern auf unserem YouTube-Kanal (sabbatical2go) vorbei oder folgt uns auf Instagram (sabbatical2go).